Orthophoniste territorial : prise en charge des troubles du langage

Les troubles du langage, qu’ils soient d’origine neurologique, développementale ou acquise, représentent un enjeu majeur pour les patients et les systèmes de santé. Les orthophonistes territoriaux jouent un rôle clé dans leur prise en charge, en combinant expertise clinique et ancrage local.

Les initiatives régionales pour renforcer les effectifs

Face aux déséquilibres territoriaux, des dispositifs comme le Contrat d’Allocation d’Études (CAE) sont mis en place pour attirer les professionnels dans les zones sous-dotées. En Île-de-France, ce programme cible spécifiquement les étudiants en 5ᵉ année de certificat de capacité d’orthophoniste (CCO), offrant une allocation financière en échange d’un engagement à exercer dans des territoires prioritaires.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du Projet régional de santé 3 (PRS 3), qui vise à améliorer l’accès aux soins via une meilleure répartition des ressources humaines. Les orthophonistes bénéficient ainsi d’un soutien concret pour leur installation, notamment dans les zones rurales ou périurbaines où les besoins sont critiques.

L’impact des politiques publiques sur l’accès aux soins

Le Projet de Loi Garot récemment débattu souligne l’urgence de renforcer l’offre de soins dans les territoires. Bien que centré sur les médecins, ses principes s’appliquent également aux orthophonistes : création d’un Indicateur Territorial de l’Offre de Soins (ITOS) pour cartographier les déserts médicaux, et définition de seuils minimaux d’offre par spécialité.

Ces outils permettraient aux agences régionales de santé (ARS) d’identifier les zones nécessitant des renforts en orthophonie, et de cibler les aides financières ou logistiques. Une approche similaire est déjà testée pour les terrains de stage d’adaptation, où les sites agréés par l’ARS accueillent des professionnels en formation, notamment pour les ressortissants hors Union européenne.

Les défis de la formation et de l’installation des orthophonistes

La formation initiale des orthophonistes, régie par le Diplôme d’État, inclut désormais des modules sur l’exercice territorial. Cependant, les défis persistent pour attirer les jeunes diplômés vers les zones reculées.

La formation aux réalités du terrain

Les stages d’adaptation jouent un rôle crucial dans la préparation des futurs professionnels. Agréés par l’ARS, ces périodes permettent aux étudiants de s’immerger dans des contextes variés : centres de santé, hôpitaux de proximité ou établissements scolaires. Ces expériences sont souvent déterminantes pour leur choix d’installation ultérieur.

Parallèlement, des guides spécialisés comme le Guide de l’orthophoniste (tome 6) mettent en lumière les spécificités de l’exercice territorial, notamment la gestion des troubles complexes dans des environnements ressources limitées.

Les freins à l’installation durable

Malgré les incitations financières, plusieurs obstacles persistent :

- Manque de visibilité sur les besoins réels des territoires

- Difficultés logistiques (accès aux équipements, isolement professionnel)

- Concurrence avec les zones urbaines mieux dotées en infrastructures

Ces défis sont exacerbés par la pénurie chronique de professionnels paramédicaux, un problème structurel que le Projet de Loi Garot tente de résorber via des mesures incitatives.

Les innovations pour améliorer la prise en charge

Face à ces enjeux, des solutions innovantes émergent pour optimiser l’accès aux soins orthophoniques.

Le développement de la télémédecine

Les outils numériques permettent désormais de délocaliser les consultations, notamment pour les patients isolés. Cette approche, encore marginale dans l’orthophonie, pourrait réduire les inégalités territoriales.

Les partenariats interprofessionnels

Les orthophonistes territoriaux collaborent de plus en plus avec d’autres acteurs :

- Médecins généralistes pour un repérage précoce des troubles

- Psychologues et ergothérapeutes dans les centres médico-sociaux

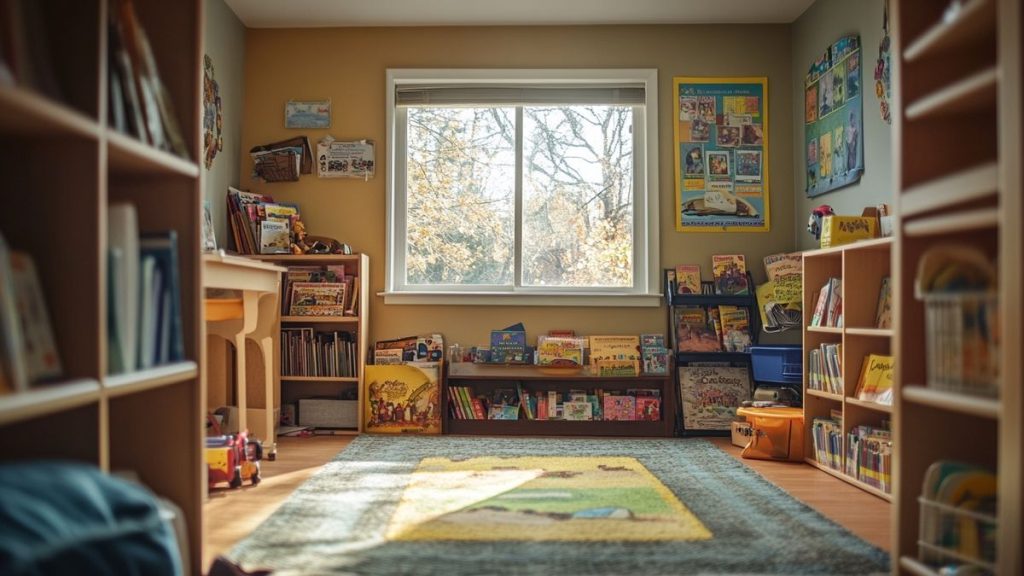

- Enseignants pour des interventions en milieu scolaire

Ces synergies sont encouragées par les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), qui jouent un rôle clé dans la coordination des soins.

L’adaptation des pratiques aux publics spécifiques

Les orthophonistes territoriaux doivent maîtriser des compétences spécifiques :

- Prise en charge des troubles liés à la précarité (déficience linguistique, traumatismes)

- Intervention en milieu rural avec des populations âgées ou enfants en difficulté

- Gestion des pathologies complexes nécessitant un suivi pluridisciplinaire

Ces exigences renforcent la nécessité d’une formation continue adaptée, intégrant des modules sur les réalités socio-économiques des territoires.

Les perspectives pour l’avenir de la profession

L’orthophonie territoriale est en pleine mutation, portée par des réformes structurelles et des innovations technologiques.

L’impact des réformes législatives en cours

Le Projet de Loi Garot prévoit de limiter la durée cumulée des remplacements pour favoriser l’installation durable. Bien que ciblant initialement les médecins, cette mesure pourrait s’étendre aux orthophonistes, renforçant leur ancrage territorial.

Parallèlement, les dispositifs d’agrément pour les terrains de stage sont renforcés, permettant une meilleure préparation des futurs professionnels aux réalités du terrain.

Les attentes des patients et des professionnels

Les enjeux restent multiples :

- Améliorer la répartition géographique des orthophonistes

- Garantir un accès équitable aux soins spécialisés

- Valoriser les compétences des professionnels exerçant en milieu rural

Ces défis nécessitent une coordination renforcée entre les ARS, les universités et les associations professionnelles, comme le souligne le Guide de l’orthophoniste.

En conclusion, les orthophonistes territoriaux incarnent une réponse concrète aux inégalités de santé. Leur rôle, combinant expertise technique et ancrage local, devient central dans les politiques publiques de santé. Les prochaines années devront consolider ces avancées, en s’appuyant sur des outils comme l’ITOS et des dispositifs de formation adaptés.